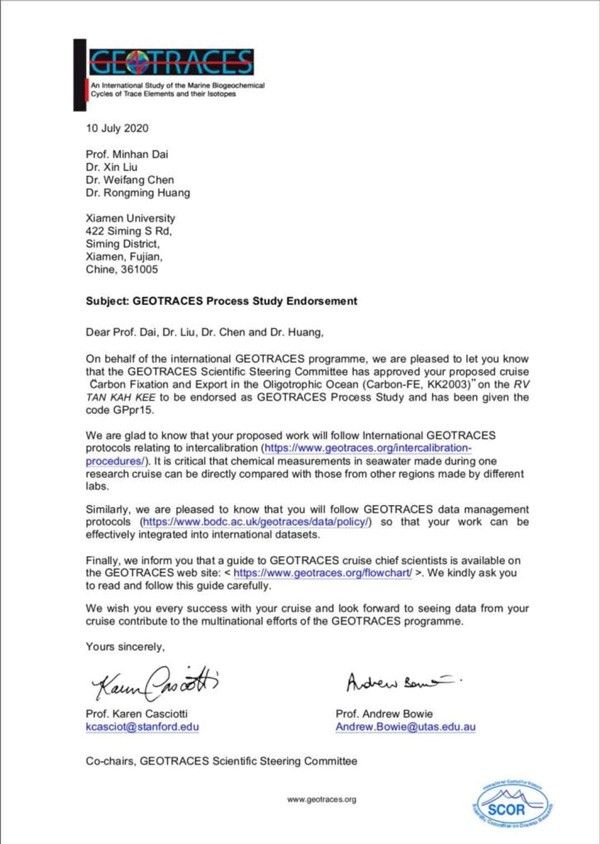

2020年6月底,“嘉庚”号开始执行由厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室(MEL)戴民汉院士领衔的国家自然科学基金重大项目“海洋荒漠生物泵固碳机理及增汇潜力”(Carbon Fixation and Export in the oligotrophic ocean,Carbon-FE)西太平洋科考航次(KK2003和KK2007)。值得庆贺的是,航次获得国际GEOTRACES(痕量元素和同位素海洋生物地球化学循环)国际研究计划认证,航次编号GPpr15。这也是由厦门大学科学家主导,“嘉庚”号执行的第二个GEOTRACES计划认证航次(第一个为GP09)。

GEOTRACES科学指导委员会主席发给本项目及航次首席的认证信

北太平洋副热带流涡区上层缺乏生命所需的营养盐及痕量元素铁(Fe),初级生产力低下,从而被称为“海洋荒漠”。 然而,目前对于这一海区中的痕量元素(Fe)和营养元素磷(P)的含量及其来源知之甚少,阻碍了科学家对海洋“荒漠”中的生物地球化学过程及其与全球气候变化的紧密联系的深入认识。航次通过多学科、多平台、多仪器的观测和采样技术,系统探究真光层的生物泵结构、过程和机理,支撑项目评估其在全球变化背景下的发展趋势,进而构架寡营养系统生物泵新理论框架,探讨海洋“荒漠”增汇潜力。

KK2003航次中,“嘉庚”号航行近7000海里,打破“嘉庚”号单次航行历史记录。参加航次的科考队员分别来自厦门大学、中国海洋大学和上海交通大学等单位,柳欣副教授、陈蔚芳博士和黄勇明博士担任航次首席科学家。

KK2003航次科考队员集体合影

航次完成了痕量金属洁净CTD和原位大体泵采样、沉积物捕获器布放和回收、浮游生物垂直分层拖网、生物光学剖面和BioArgo布放等研究内容400多项,在西太平洋获得大量第一手数据资料和样品。

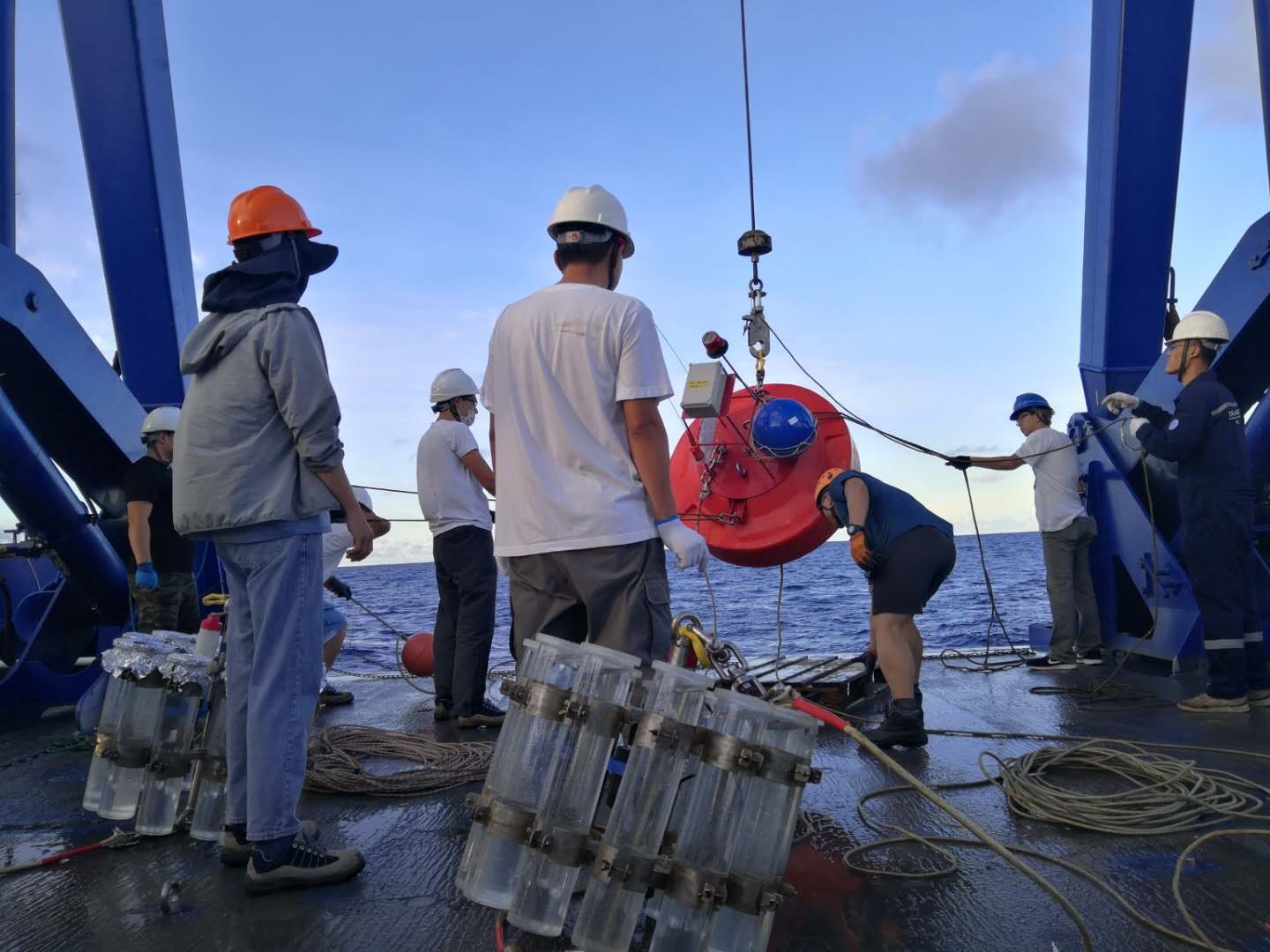

布放沉积物捕获器

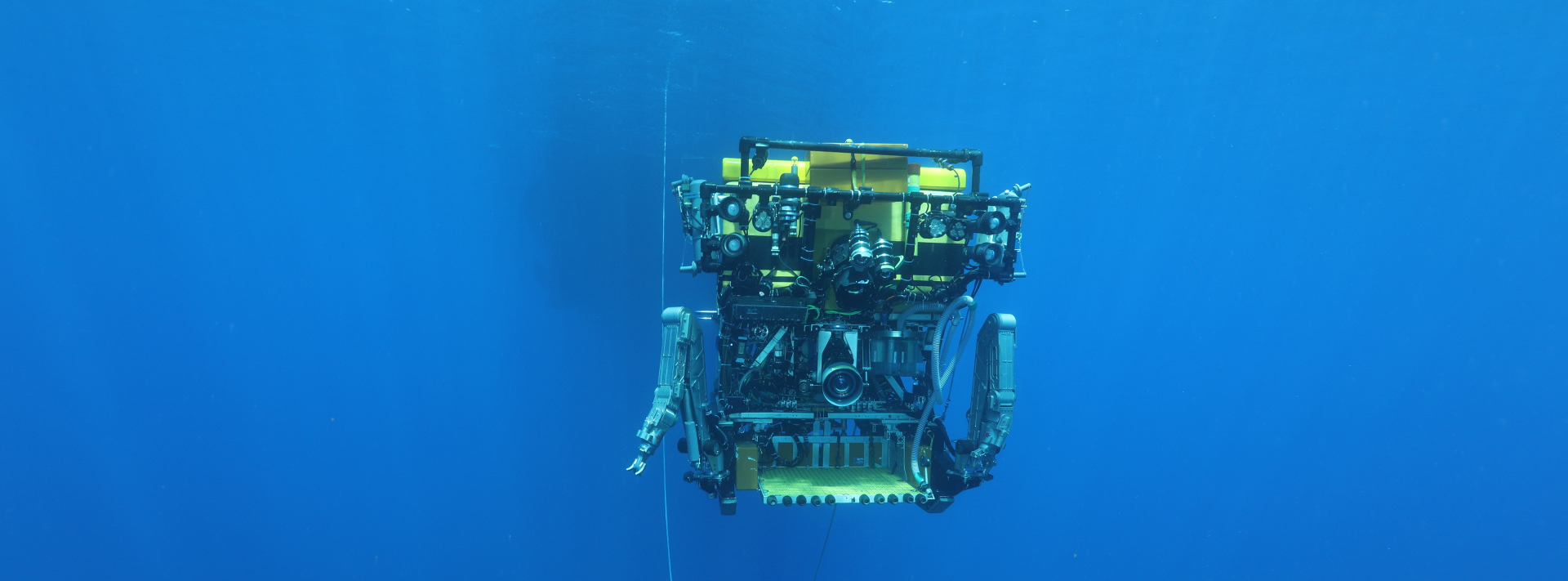

痕量金属洁净CTD下放中

王丽芳工程师正在配制常规营养盐标准

柳欣副教授在主实验室进行浮游生物显微镜鉴定

KK2007航次中,“嘉庚”号于2020年12月底启航2021年2月初靠港,圆满完成Carbon-FE冬季西太平洋科考任务,也是“嘉庚”号第一次在遥远的西太度过新年。航次搭载来自厦门大学、中国海洋大学和上海交通大学等单位的科研人员,曹知勉教授、张瑞峰副研究员和周宽波博士担任航次首席科学家。

KK2007航次科考人员集体合影

回收沉积物捕获器

回收洁净大体积泵

航次以水文及生化调查为主,其中包括 CTD、洁净 CTD、洁净大体积泵、多层生物拖网、光学包、沉积物捕获器作业、湍流作业和MVP 拖曳等作业,随航采集有 SBE21、多波束水深数据,同时提供气象站和 ADCP 流速等作业环境服务,共计完成调查内容 200 余项。

科考人员CTD采样

在“嘉庚”号超洁净痕量元素专用采水系统(Trace Elements and Isotopes Sampling System, TEISS)的支持下,厦门大学已先后完成5个痕量航次,包括两个痕量设备海试航次(KK1703和KK1802),以及三个GEOTRACES认证航次(KK1903 GP09、KK2003 GPpr15和KK2007 GPpr15)。目前,厦门大学已于2019年12月向国际GEOTRACES项目组提交了KK1903 GP09航次研究报告https://www.bodc.ac.uk/geotraces/data/inventories/,后相关研究正在有序开展中。

(文、图/“嘉庚”号科考船)