船啊,她带着我驶向远方,把遥远的陆地带到我的身旁。

——乔·贝尔

探索海洋,是穿越汹涌的海浪、下潜幽暗的海底;也是不断追逐海洋中闪耀的科学之光、人性之光。

有了船,我们在海洋中探寻的步伐从未停止,人类乘着船在汪洋大海中遨游,发生了一个又一个动人心弦的故事。

3月5日,英国探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士(Sir Ernest Shackleton)葬礼100周年之际,一件震惊海洋界的消息迅速传播开。

经过几代海洋人的努力,沉睡在威德尔海(Weddell Sea)3008米海底的“坚忍”号(Endurance)终于被找到了。

“沉睡”于威德尔海底的“坚忍”号。/图源:网络(侵删)

这艘船的故事在所有海洋人的心中都非常有地位,而这条航线对王海黎来说更加意义非凡,因为他不止一次去过故事中的地点。

在他的心中,对于麦哲伦海峡、德雷克海峡、象岛和南乔治亚岛的感知都无比鲜明。

3月12日下午的“海洋漫谈·文化沙龙”,王海黎的演讲主题不是“嘉庚”号,而是讲述“坚忍”号史诗般的南极生还故事,和其展现出的“人性光辉”,以此传达精神力量。

“只有坚忍才能成功”

王海黎海洋漫谈文化沙龙现场照片

#一百年前的“坚忍”号

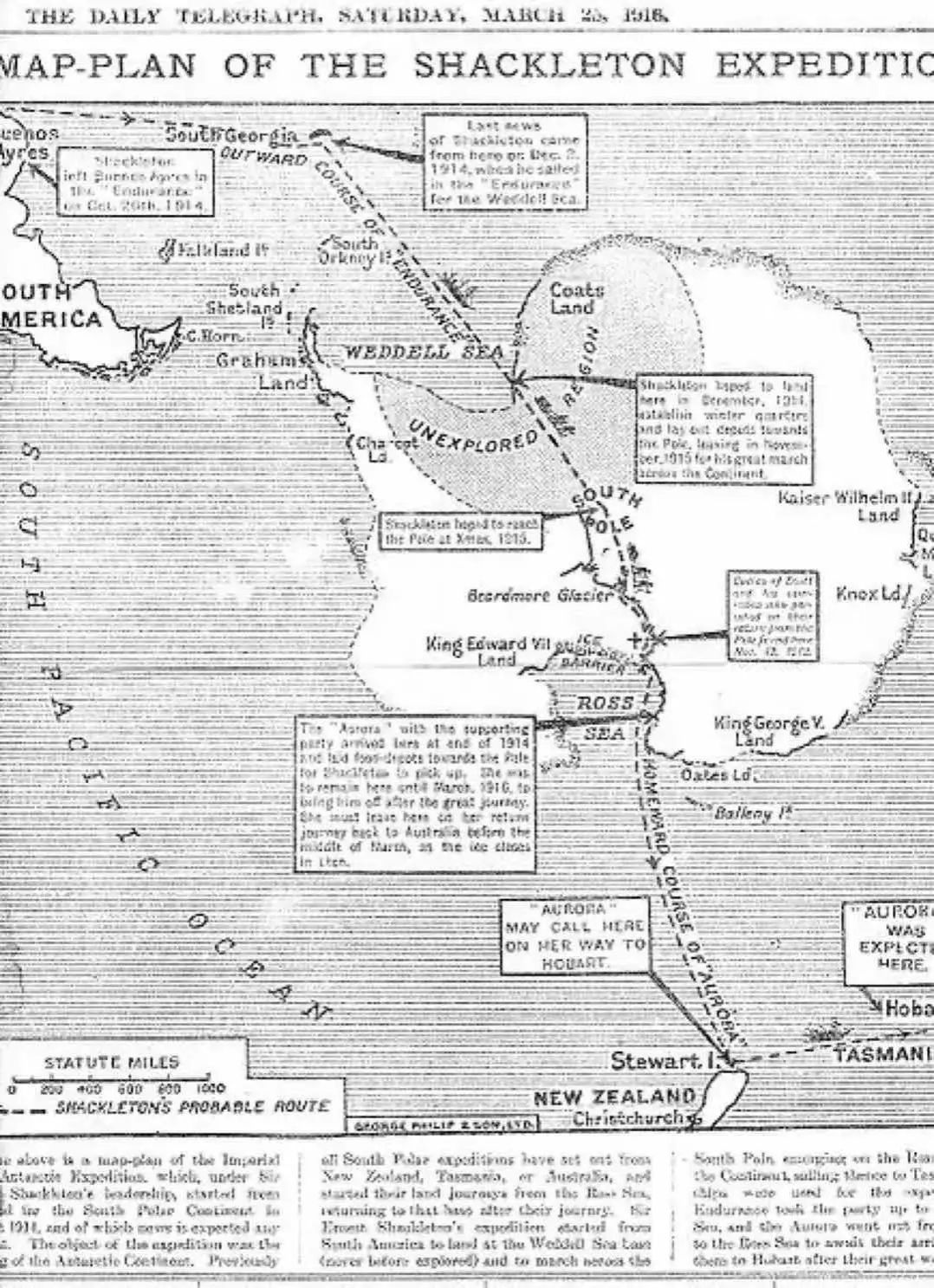

1914年,罗阿尔德·阿蒙森(Roald Amundsen)和罗伯特·斯科特(Robert Scott)已经相继完成南极点的探索,这时沙克尔顿想成为第一个横穿南极大陆的人。

一艘只有44米长、7.7米宽的蒸汽动力木船、28个人、69只狗跟1只猫,计划从威德尔海登陆,穿越南极点到罗斯海(Ross Sea),完成横穿南极大陆的梦想。

“坚忍”号计划路线。/图源:网络(侵删)

出航前,一战刚刚爆发。是转而参军卫国,挥洒男儿本色;还是为了梦想任性一回?

“坚忍”号船主沙克尔顿给当时的海军大臣丘吉尔写了一封信,询问他们是否要应征参战放弃横穿南极点的计划。丘吉尔只回复了一个词:“proceed”——继续。

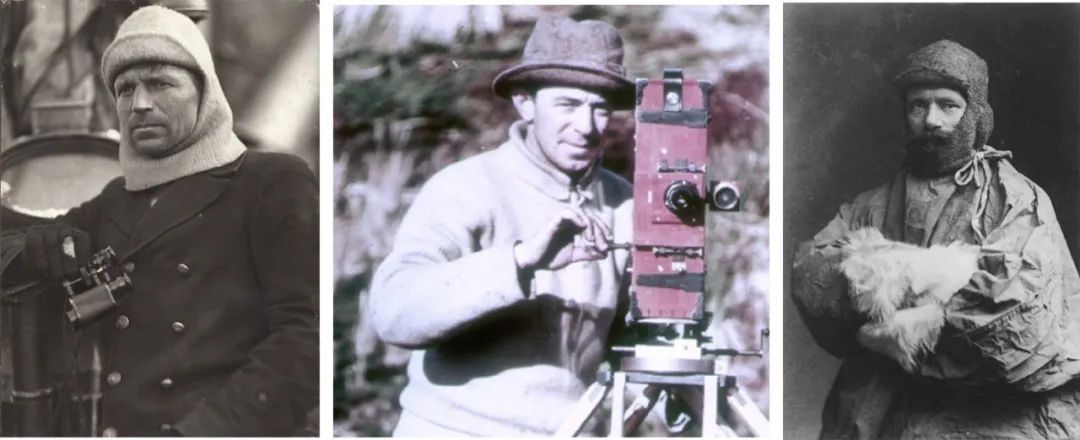

三位“弗兰克”队员成为这次生命之航的中坚力量。

左起为赫尔利(船长),沃斯利(摄影师),瓦尔德(副船长)。/图源:网络(侵删)

一月,南极的夏季来临,“坚忍”号被困在冰里,沙克尔顿只能让手下的人用笨办法尝试破冰,可是没有效果。

弗兰克·赫利拍下蒸汽动力的"坚忍"号试图在浮冰中穿行。/图源:网络(侵删)

十月,船开始破碎,他们只能集体弃船,再过了不到一个月,“坚忍”号沉没。第二位弗兰克摄影师赫尔利(Frank Hurley),用镜头记录下了所有队员的无奈。

瓦尔德看着“坚忍”号慢慢沉没。/图源:网络(侵删)

被困在南极,一眼望去目光所及之处只有大量的寒冰,该如何生存成为这只精英队伍面临的最大问题。

第三位弗兰克,一生追随沙克尔顿在南极探险的瓦尔德(Frank Wild)带着所有船员在6人“敢死队”出发寻求一线生机的四个半月中,带领剩下的船员在象岛艰难地活了下来。

沙克尔顿是一个不愿放弃的人,他喜欢找机会改变现状。

他带着其他五个人组成敢死队,驾着一条仅6.8米长的救生艇、只带着一个月的干粮在波涛汹涌的斯科舍海里航行近800海里。

沙克尔顿启程前往象岛展开营救,人们欢送的场景。/图源:网络(侵删)

6个人从象岛抵达南乔治亚岛,带来了拯救其他人的船——一艘动力条件稍好的拖船。

自“坚忍”号出发20个月后,“坚忍”号的28名船员终于全部获救。

#与船结缘

“坚忍”号伟大而又奇幻的经历,始终闪耀着人性的光辉和探求海洋的决心。

好奇心和探知欲是人类持续发展的不竭动力,人类也从未停止过探索海洋这个神秘而又美妙的“平行世界”。

海洋是世界上最安静的存在,静静地见证着人类的发展和进步、包容着人类从最初的冒冒失失到现在的温柔细致的探索行为。

船是人类接触海洋的“一双手”。

“嘉庚”号航拍。

我们创造了船,船也提供给我们一种区别于陆地上的生活方式。

从1914年的蒸汽动力木船出航时的轰轰烈烈,到现在“嘉庚”号科考时的静音出海,人类造船的技术一直在不断进步和发展。

在海上探寻奥秘的日子里,船成为出海人的“第二个家”,也是一个独特的海洋“聚落”,发挥着海洋生活的社会功能。

“船就是人类在海上的一个聚落,在这个聚落里面做科考、探索就是我们这些科学家的一种生产方式。”从最初踏入海洋专业学习,到开始海洋研究再到现在的建造科考船,过去30多年里王海黎老师一直与船结缘。

“从此爱上了被调剂的专业”

科学家并不都是一群把兴趣做到极致的人,在他们成长为科学家的过程中也需要历经探索。

“ 1988 年我考进厦门大学, 当时是被调剂到海洋化学专业,但到本科毕业时,我已经喜欢上这个专业了。”王海黎笑着讲道。

厦大人继承了校主陈嘉庚“力挽海权,培育专才”的精神,倾尽心血建设海洋学科,目前其已成为A+学科。

“海洋1号”是王海黎求学时期的一艘小小的木制科考船,这艘船上承载过许多海洋学子近海科考实训,随着理论知识跟科考实训的结合,王海黎慢慢地对海洋化学产生了真实、具体、实际的热爱。

从左到右:“海洋1号”、“海洋2号”、“嘉庚”号 (图源:“厦大人”公众号)

“路会被慢慢走出来,人总是会发生变化。”

伴随着这种对专业的热爱,王海黎决定继续读研究生,探索海洋、亲近海洋。之后,他遇到了值得感恩一生的导师——洪华生(中国第一位归国的海洋学女博士)。读博期间,洪老师亲自带队,乘福建海洋研究所的“延平2”号船实地研究台湾海峡。

在这一阶段,“海洋1号”、“延平2”号是王海黎对科考船的初步认识。

“一艘船就是一个聚落,我们都是海洋聚落中的一员”

德雷克海峡。

2002年,王海黎去了美国斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)工作,在2002年到2009年这八年时间内,他以科研工作者的身份活跃在海洋生物光学研究的领域中。

2004年,王海黎从智利出发第一次去南极半岛做科考工作,德雷克海峡的恶劣海况给他留下了深刻印象,“魔鬼海峡”将咆哮的巨浪冲上船尾的甲板,水花溅满船头驾驶室的玻璃。

王海黎在天堂湾进行科考工作。

他们团队乘一艘大约4000吨级的Laurence M. Gould号破冰船战胜滔天巨浪,穿越德雷克海峡就到达了天堂湾(Paradise Bay),和它的名字一样如天堂般漂亮,“在宛如仙境的环境中进行科考工作,真的是人生中一件非常幸运的事情。”

天堂湾。/图源:网络(侵删)

“在海上也是一个很辛苦的工作,这个辛苦不光是一种体力上的辛苦,其实还有一种精神上的考验,会很思念家人,反过来家人也很辛苦。我太太一个人在家里照顾两个孩子,这出海的一个多月里我根本一点忙都帮不上。”他接着又补充道,从事海洋研究可能需要经常出海,不能时时刻刻都跟家人在一起,既然选择了这样的工作,他所能做的只是尽力承担家庭的责任。

至此,王海黎见过了许多国际上先进的科考船,而厦大的实习船也从海洋1号向海洋2号更新迭代。

“我只是一个做了有趣项目的工程师”

2009年,一封来自母校的邀请让王海黎的人生进入了一个之前未曾设想过的“新阶段”——成为一个超级海洋项目的工程师。

“海洋的很多领域还是我们无法研究的、未知的,生活也是这样,前面有很多东西是未知的”,他说当时也不知道自己最后能做成什么样,只是凭着一种感觉、对总体形势和条件以及自己的知识储备和把握。

国内外科考船技术上的差异、国家对海洋的重视和大规模的资金投入让王海黎看到建造一艘属于我们自己的科考船的重要性,在来自母校、导师、师兄弟的感召和校主的精神的感染下,王海黎最终决定回国,担任厦门大学“嘉庚”号科考船建造项目技术总负责人。

“总归好好做也不会差到哪里去”。

“嘉庚”号。

于是他全身心地投入到“嘉庚”号的建造项目当中。除了国外接触科考船的经验,他光学海洋学和海洋生物地球化学等的交叉学科研究背景,以及丰富的海上科考经验,为他做这项大工程带来了很大的帮助。

当“嘉庚”号的设计团队真正组建起来的时候,王海黎看到了曙光。“他们像优秀的科学家一样也是非常投入于近似艺术家的创作状态,去做一个真正优秀的工程项目”。

建造期的“嘉庚”号。

在建造时,“嘉庚”号首次尝试由国外进行初步设计、国内转化详细设计并建造的崭新合作模式,不论中外的团队成员都有着艺术家对“登峰造极”的执着与追求;“当时我们通过这个项目认识了几位当时已经年近80岁退休多年的造船界专家,他们的支持对我而言印象很深”。

融合各代人的研究智慧建造的“嘉庚”号终于在2017年正式交付给厦门大学。

王海黎凭借自己的能力和团队的努力,终于建造出了属于中国、属于厦大的“嘉庚”号。

它承载着远洋科考、海洋科学人才培养和海洋科普等功能,是一艘可媲美世界顶尖水准的中国科考船。

“每个阶段的使命和责任是不断在变化的。”

后记

没有王海黎就没有眼前的“嘉庚”号,没有“嘉庚”号也就没有现在的“工程师”王海黎。

在以往的科研生涯中,王海黎与其他科学家一样虽然有许多科研成果,却不被众人了解、熟知,但“嘉庚”号将他带到了公众视线内。

交付使用后的“嘉庚”号所承载的功能远比一艘科考船更多。对于海洋学科的科研人员、学子而言,“嘉庚”号是让他们觉得特别好用、且让海上科研工作如虎添翼的科考船,也是日后一代代海洋学子在学习海洋的成长过程中驻足留守之地。

“嘉庚”号(右)与法国TARA号科考船(左)。

对更广大的社会公众而言,“嘉庚”号也是一个真正能够在海上移动的科普平台,将山海相连,向大众,特别是深处内陆的青少年带去海洋的消息,让海洋的知识、海洋的意识传播到更远的地方。

“勇敢、专业、不屈不挠,重要的还有人性的光辉。

王海黎受邀参加“海洋漫谈”的科学艺术周讲座,活动开始前一个半小时他就已经在后台准备,并在工作间隙抽空接受我们的采访。

王海黎在闽南大戏院后台接受采访。/图源:李依睿

王海黎与我们热情谈论着前不久打捞上来的“坚忍”号。

“这次探险(“坚忍”号的横穿南极探险)还没有开始,沙克尔顿就已经注定要失败了,失败后他们做的所有事情都是在逃,都是为了生存下去,但这个注定失败的航程却闪耀着超越那个时代的人性光辉。”这是王海黎对“坚忍”号航程的评价。

“您觉得身为一个科学家,最重要的精神是什么?”面对这个问题,王海黎毫不犹豫地脱口回答道“勇敢、专业、不屈不挠和人性光辉。”

“一个是不屈不挠的精神。我讲座中的“坚忍”号的船主沙克尔顿是个鲜活的人,他形象很饱满、很丰满。他有一个非常坚定的目标:我就要干这件事情。上次干不出,我这次还去干,这次干不成,下次还要去干。

另一个就是要有足够的勇气。我比较喜欢那种每个人都担当的氛围,无论做什么事情、在生活当中面临什么(困难),应该有勇气和不折不挠的精神。

最后一个,也是特别打动我的一点,就是沙克尔顿他身上有人性的光辉。他有软的一面,后来他自己带队去冲击南极点,最后离南极点只有不到200公里地方,他们携带的物资已经不够了,这时候他只有两种选择,第一个要舍弃同伴去完成冲击南极点的目标,第二个就是返程,保住大家的命。

哪怕我看到只剩下最后100米,我去不了我就不去。”

王海黎海洋漫谈文化沙龙现场照片。/图源:权若昕

王海黎是一名科学家,也是一位丈夫、父亲。

“我现在已经成为“嘉庚”号的管理者了,我很少在海上。”现阶段的他有着更多时间陪伴家人。进行采访的时候,他的小儿子就静静坐在一旁,等待着和父亲一同回家吃晚饭。

对于孩子是否为有个科学家父亲而自豪,他说,自己的孩子感受到更多的可能不是父亲造了一艘很漂亮的船、接受了很多采访,而是工作太忙了,陪伴他们的时间很少。工作时间外,他会爬山、在海边散步、读书、听音乐、和朋友聚会、在家看电影,用来打发时间的这些事都和家人一起。

对他而言,科研不只是技术上、知识上的新探索,更是对学术知识、团队、家人的担当和背后所需要承担的责任。

“这是个担当的问题。我非常钦佩这些人(沙克尔顿一行人),也非常敬仰他们体现出的这种精神,我自己也希望能够把他们作为一种人生的榜样,向他们学习,往那个方向去努力。”

“嘉庚”号。

采访最后,他调侃自己名字中的“海黎”是“海洋中的光明”之意,自己研究的也刚好就是海洋的光学。

在当天讲座中他向所有人展示的最后一张照片是静谧夜色下海面上的“嘉庚”号,在非常非常黑暗的海上、在整个展厅中,向所有人散发着温暖的光。

诚挚感谢王海黎老师接受本次采访,并将故事分享给读者。

“海洋漫谈·文化沙龙”之精彩花絮回顾。

指导:孙蕾

撰文:吴佩莹、权若昕

排版:吴佩莹

审核:黄家骏

图源/出品:厦门大学科考船运行管理中心

责编:甘少敏

总编:70.8海洋媒体实验室

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/OX9-Dzf6e1V1ivuRqCBiIw