2021年7月21日,前往北极途中的“雪龙2”号、西菲律宾海盆上的“深海一号”、西南印度洋上的“大洋号”和中国南海上的“嘉庚”号,四条船虽远隔千里万里,但都能看到“嘉庚”号海上探测部的工程师们在这些船上忙碌的身影。科考作业间隙,他们通过卫星网络,与厦门的同事们畅谈在各自航次中进行技术服务时的心得感悟,分享对不同调查作业类型和新科考装备保障的收获。

卫星连线,畅谈技术服务心得

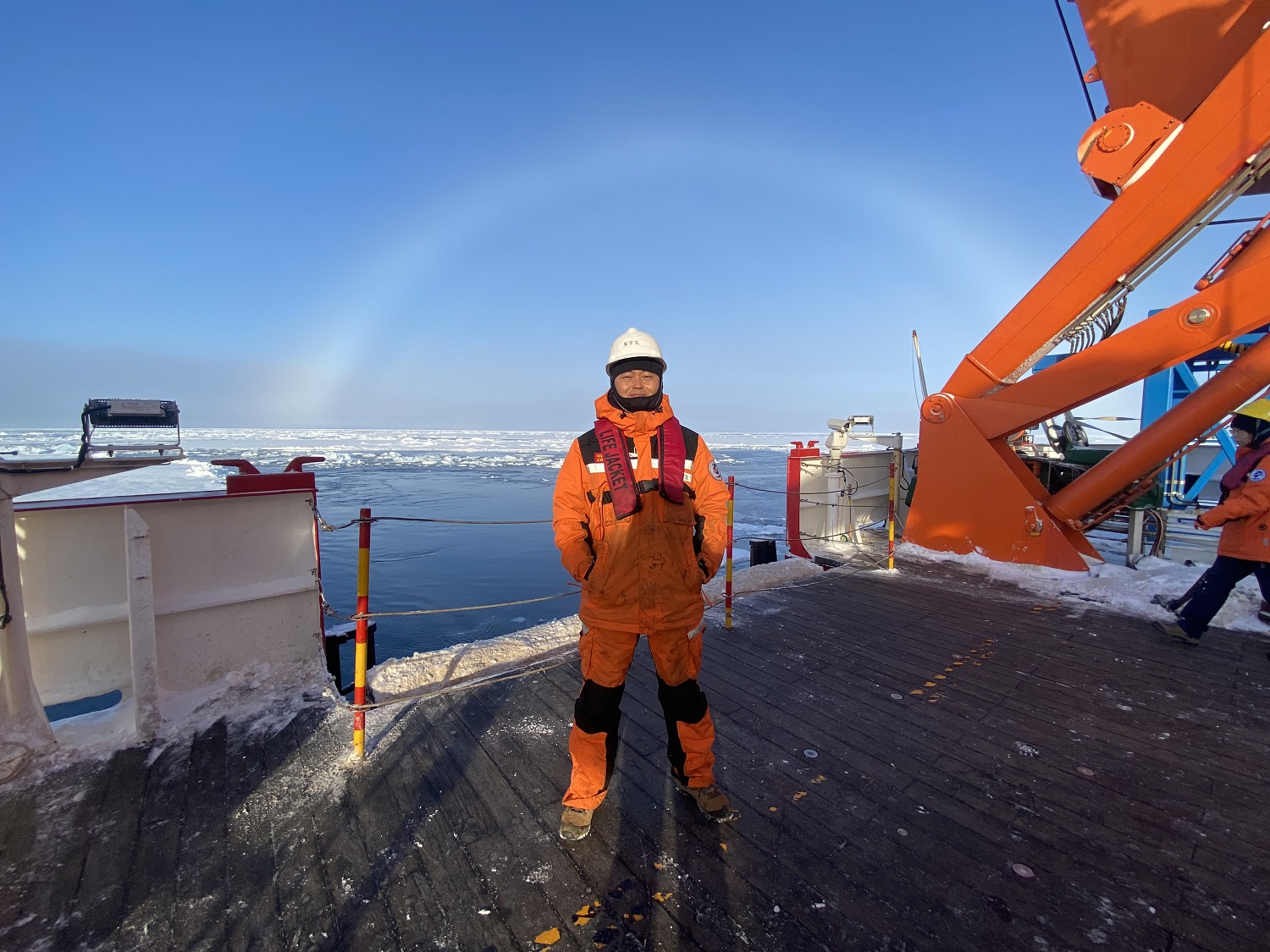

在北冰洋加克洋中脊海域,“嘉庚”号总探测长吴学文高级工程师正在“雪龙2”号上进行声学拖体联调测试的指导、航次声纳浮标数据接收中继,全程为AUV、光拖、电视抓斗提供水下超短基线定位等技术服务,填补了“嘉庚”号在极地科考方面的经验空白。

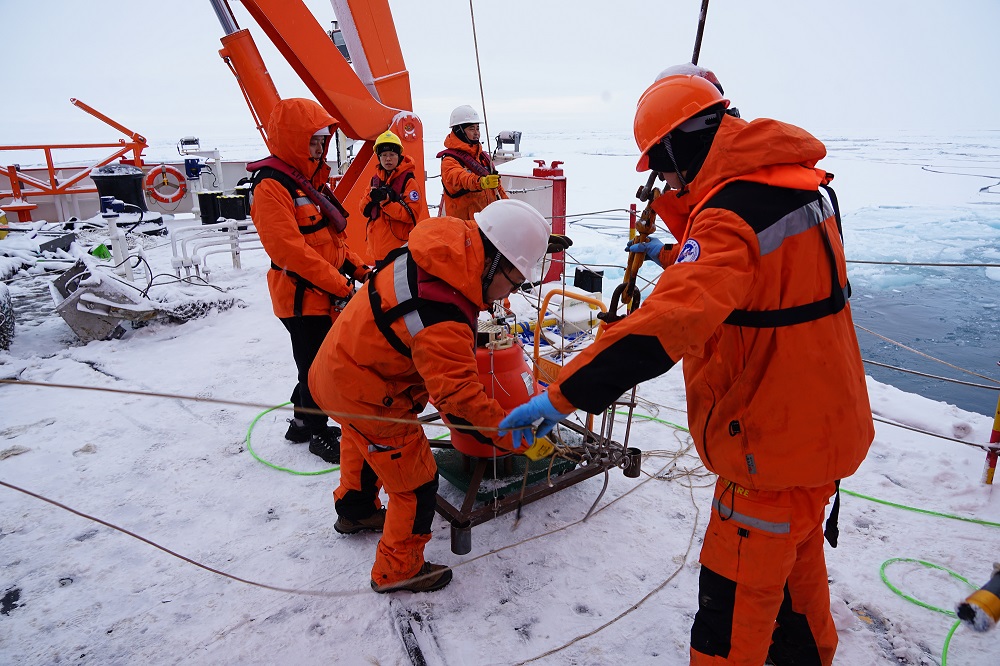

总探测长吴学文在“雪龙2”号科考船协助磁力仪&OBS布放

总探测长吴学文在“雪龙2”号科考船协助OBEM回收

今年,“嘉庚”号分别向“科学”号、“大洋号”、“深海一号”和“雪龙2”号四艘国内科考船的四个不同航次提供技术保障服务,探测工程师们的总服务时长达278天。让探测工程师“走出去”是“嘉庚”号的一项新尝试。

总探测长吴学文在“雪龙2”号科考船

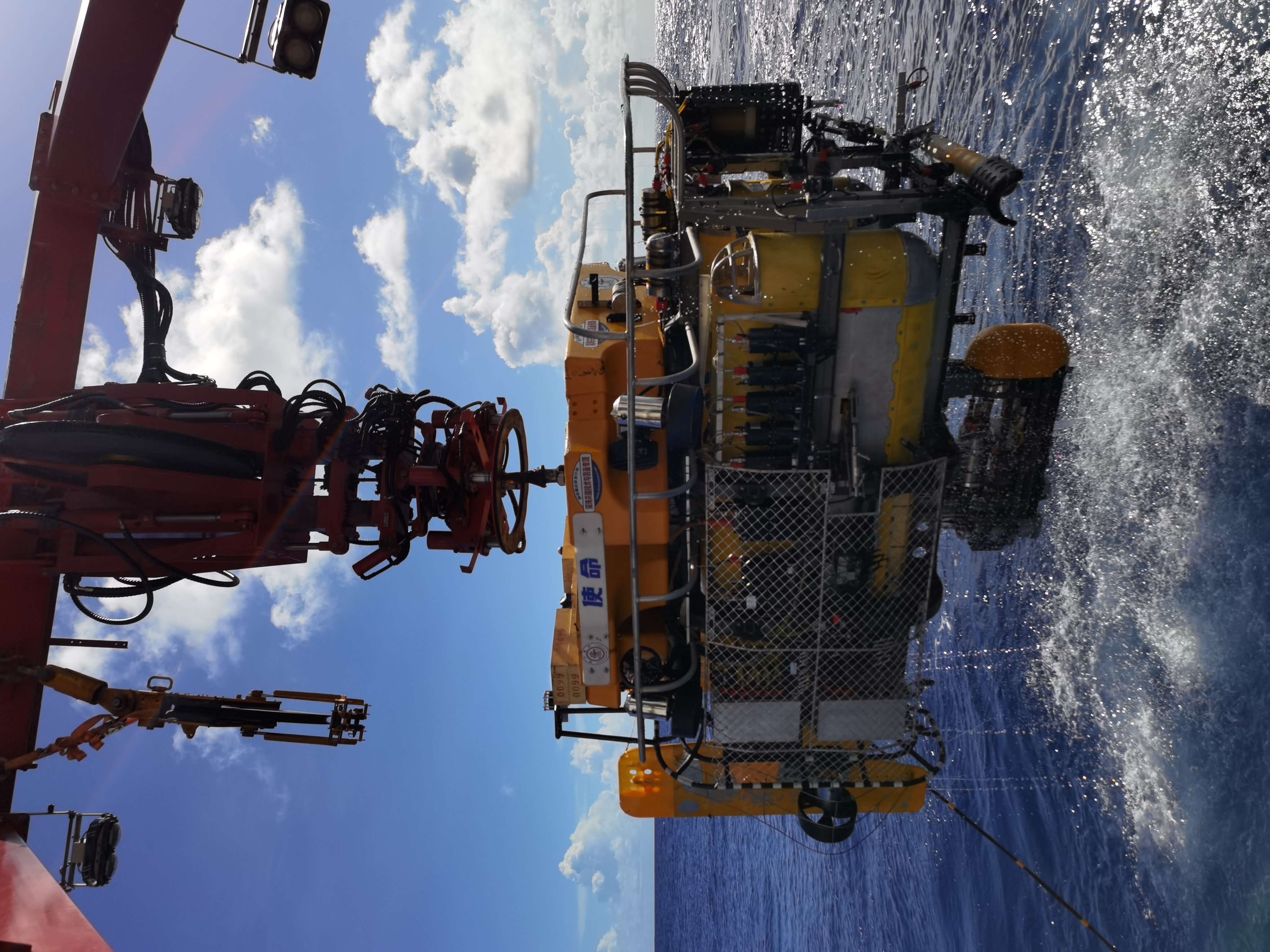

探测技师叶成淼在“深海一号”科考船

探测技师翁建伟(右二)在“大洋号”科考船

探测技师蔡建南在“科学”号科考船

海上科学调查作为海洋科学研究的基础,具有工作强度大、专业门槛高和技术更新快等特点。而“嘉庚”号之所以敢于尝试让探测工程师到其他国内的科考船上为同行提供技术服务,既离不开运行以来所积累的技术保障支撑的经验;也得益于经过三十多个航次的摸索,打磨出了具有“厦大”特色的海上作业保障新模式。同时,随着人才梯队建设的日趋完善,在远洋科考的“实战”中所积累技术能力逐渐获得了同行的认可,给了我们信心挑战尝试。

探测技师叶成淼协助上海交通大学ARV无人潜水器回收

由此观之,这样的新尝试既是顺势而为,也是海上探测队部朝着专、精、特、新方向发展的必然,更是“嘉庚”号追求卓越的使命感的最佳诠释。

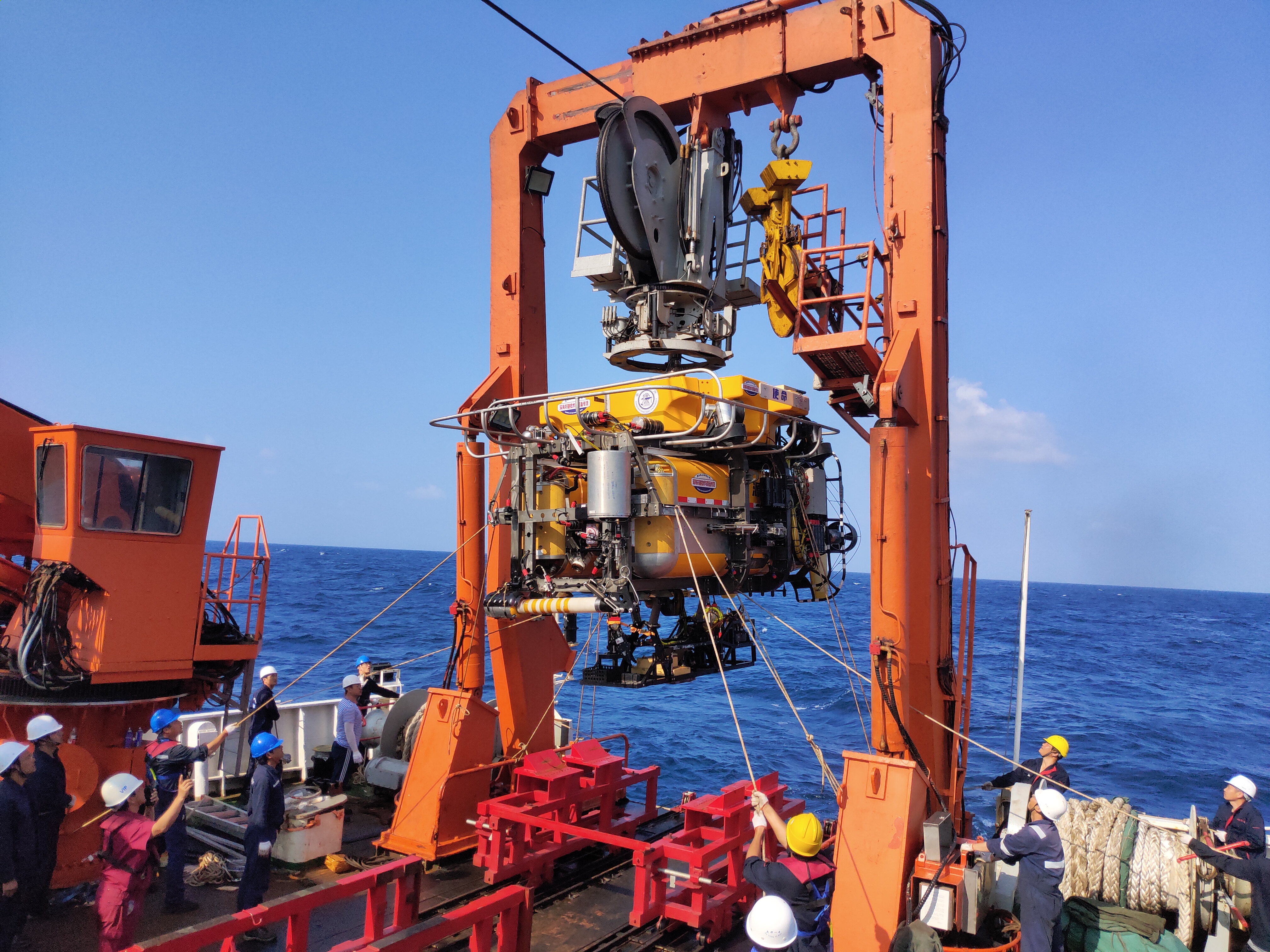

探测技师翁建伟协助ARV探测器(搭载CTD和RNA取样器)的布放

“嘉庚”号也将把2021年作为建设海洋科考技术服务平台的元年,随后逐步完善平台功能,对外辐射更多涉海高校、科研院所,从技术能力上,提升海上探测部的装备保障能力和作业效能;从管理运行上,同各涉海单位共探共享科考装备运营维护、海上探测作业的相关经验;从资源配置上,优化技术保障力量和各类型科考装备的协作与共享,促进我国海洋科考能力的建设与发展。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/d0yWxLsosu7lJ1EUBEgS1A

(图片来源:“雪龙2”号中国第十二次北极科学考察队、“大洋号”中非国际合作航次、“深海一号”“全海深无人潜水器(ARV)研制”项目海试航次、“科学”号2021年深海冷泉调查研究共享航次以及厦门大学科考船运行管理中心。文:厦门大学科考船运行管理中心)